文登民歌于2008年9月28日被列为文登市首批市级非物质文化遗产名录。

文登民歌曲调优美动听,有浓厚的地方风味。它在内容上反映了各个历史时期人民生活和社会风貌。如《姐儿五更》《尼姑下山》等,折射出封建时代的妇女所受的旧道德、旧礼教的束缚、揭露了旧社会不合理的婚姻制度;《夯歌》《渔民歌》等,反映了劳动人民火热的劳动场景;《参军五更》《缝衣曲》《蒸馍馍》《打回龙山》等民歌,反映了抗日战争时期人民的抗日支前心情和真实斗争场面。这些抗日民歌,是用传统民歌曲调填上新词传唱的,至于原来的歌词内容是什么,已无法考证。

文登民歌大致可分为五类:即劳动类、生活类、爱情类、秧歌类、其他类。

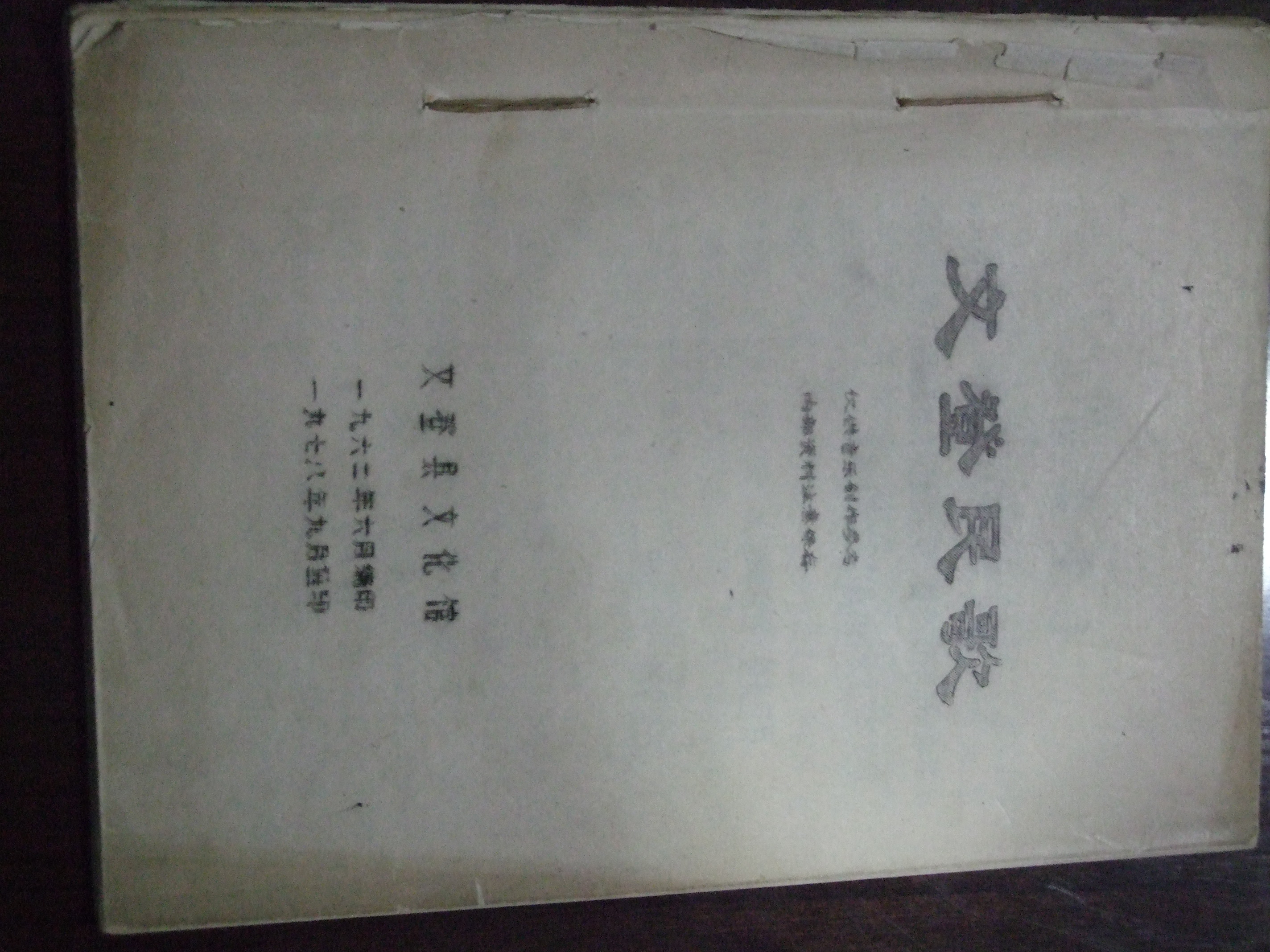

1961年前后,文登文化馆张辉城、丛培礼在山东省音乐家协会刘纪中、省歌舞团杨振兴、烟台地区艺术馆刘俊礼的协助下,走访了全县半数以上乡镇(当时称“公社”)的十几个村庄,挖掘搜集了一百多首民歌。1962年6月,由张辉城整理出一百余首,并用蜡板刻印出一集《文登民歌》,提供给音乐工作者和业余音乐爱好者作为音乐创作参考。1979年,文化馆张辉城、于洪斌同志下乡又挖掘搜集了20多首民歌,亦整理刻印成册。

文登民歌的主要价值,一是为现时代音乐工作者研究民族音乐、地域文化的历史提供资料;二是为现时代音乐创作提供素材。几十年来,文登的音乐工作者在民歌收集整理做出了努力,在此基础上创作出数百首既有民歌风又有时代特色的歌曲,其中有不少作品在上级文艺会演(或比赛)中获奖,也有不少作品在报刊上发表。